Esse texto é um recorte da zine de mesmo nome do coletivo CrimethInc, traduzido e disponibilizado no seguinte endereço

Recomendamos fortemente a leitura do material completo

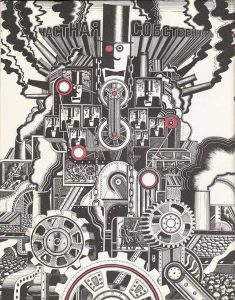

Um dos eventos que serviu de base para a transição ao capitalismo foi o primeiro

cercamento dos bens comuns, quando a terra que antes era usada livremente por

todas as pessoas foi tomada e transformada em propriedade privada. Este processo

se repetiu diversas vezes ao longo do desenvolvimento do capitalismo.

Parece que nós não conseguimos reconhecer os “bens comuns” a menos que

estejam ameaçados com o cercamento. Ninguém pensa na canção “Parabéns

Pra Você” como um bem comum, pois a Time Warner (que alega possuir os

direitos autorais) não teve sucesso em lucrar com toda a cantoria em festinhas de

aniversário. Originalmente, camponeses e povos indígenas também não viam a

terra como propriedade em comum — pelo contrário, eles consideravam absurda

a ideia de que a terra poderia ser propriedade de alguém.

Seria igualmente difícil, há apenas algumas gerações atrás, imaginar que um

dia se tornaria possível exibir anúncios publicitários para as pessoas sempre que

elas conversassem juntas, ou mapear os seus gostos e relações sociais num piscar

de olhos, ou acompanhar as suas linhas de raciocínio em tempos real ao

monitorar as suas buscas no Google.

Nós sempre tivemos redes sociais, mas ninguém podia usá-las para vender

anúncios — nem elas eram tão facilmente mapeadas. Agora, elas ressurgem

como algo que nos é oferecido por corporações, algo externo a nós e que

precisamos consultar. Aspectos de nossas vidas que antes nunca poderiam ter

sido privatizados agora estão praticamente inacessíveis sem os últimos produtos

da Apple. A computação em nuvem e a vigilância governamental onipresente

somente enfatizam a nossa dependência e vulnerabilidade.

Ao invés de ser a vanguarda do inevitável progresso da liberdade, a internet

é o mais novo campo de batalha de uma disputa secular com aqueles que

querem privatizar e dominar não apenas a terra, mas também todos os aspectos

do nosso ser. O fardo da prova de que a internet ainda oferece uma fronteira

para avançar a liberdade está sobre aquelas pessoas que têm a esperança de

defendê-la. Ao longo desta luta, pode se tornar claro que a liberdade digital,

como todas as formas importantes de liberdade, não é compatível com o

capitalismo e o Estado.

Desertando a utopia digital

Computadores contra a Computação

“Existe um mundo invisível conectado no cabo de toda ferramenta — utilize a ferramenta para o que ela foi feita, e ela encaixa você no molde de todas as pessoas que fizeram o mesmo; desconecte a ferramenta deste mundo, e você poderá usá-la para mapear outros.”

—Hunter/Gatherer

O produto capitalista ideal tiraria o seu valor do incessável trabalho não pago de toda raça humana. Nós seríamos dispensáveis; enquanto ele seria indispensável. Ele colocaria toda atividade humana em um único terreno unificado, que seria acessível somente através de produtos corporativos, onde o trabalho forçado e o mercado se fundiriam. Ele realizaria tudo isso sob a bandeira da autonomia e da descentralização, e talvez até mesmo da “democracia direta”.

Com certeza, se tal produto fosse inventado, alguns anticapitalistas bem intencionados alegariam que o reino dos céus está próximo — só faltaria remover o capitalismo da equação. O hino dos comedores de lótus.

Não seria a primeira vez que dissidentes teriam extrapolado a sua utopia a partir das infraestruturas da ordem dominante. Lembre-se do entusiasmo que Karl Marx e Ayn Rand compartilhavam sobre as ferrovias! Em contraste, nós acreditamos que a tecnologia produzida pela competição capitalista tende a ser a incarnação e imposição da sua lógica; se desejamos escapar desta ordem, nunca devemos achar que dominamos as suas ferramentas. Quando usamos ferramentas, somos usados por elas.

Segue a nossa tentativa de identificar a ideologia embutida na tecnologia digital e de sugerir algumas hipóteses sobre como lidar com ela.

A Rede se Fecha

Na nossa era, a dominação não é imposta somente por comandos emitidos dos dominadores para os dominados, mas por algoritmos que produzem e reajustam os diferenciais de poder sistematicamente. O algoritmo é o mecanismo fundamental que perpetua as hierarquias de hoje; ele determina as possibilidades com antecedência, enquanto oferece uma ilusão de liberdade através da escolha. O digital reduz as infinitas possibilidades da vida a uma treliça de algoritmos interconectados — a escolhas entre zeros e uns. O mundo é reduzido a uma representação, e a representação se expande para preencher o mundo; o irredutível desaparece. Aquilo que não é computado não existe. O digital pode apresentar uma gama de escolhas de tirar o fôlego — das possíveis combinações de uns e zeros — mas os termos de cada escolha são definidos com antecedência.

Um computador é uma máquina que executa algoritmos. O termo originalmente descrevia um ser humano que seguia ordens de forma tão rígida quanto uma máquina. Alan Turing, o pai das ciências da computação, nomeou o computador digital como uma extensão metafórica da forma mais impessoal de trabalho humano: “A ideia por trás dos computadores digitais pode ser explicada dizendo-se que essas máquinas possuem o objetivo de realizar qualquer operação que possa ser realizada por um computador humano”. Nos cinquenta anos que se seguiram, nós vimos esta metáfora invertida e invertida novamente, enquanto humano e máquina se tornam cada vez mais indivisíveis. “O computador humano deveria estar seguindo regras fixas,” Turing continuou; “ele não tem autoridade para desviar delas nem nos mínimos detalhes”.

Da mesma maneira que as tecnologias que foram feitas pra nos poupar tempos só nos deixaram mais ocupados, passar o trabalho braçal de computar números para os computadores não nos poupou de trabalho braçal — mas tornou a computação parte fundamental de todos os aspectos de nossas vidas.

Desde o princípio, o objeto do desenvolvimento digital tem sido a convergência do potencial humano e do controle algorítmico. Existem locais onde este projeto já está pronto. As imagens da “tela Retina” do iPhone são tão densas que a olho nu não podemos dizer que são compostas por pixels. Ainda existem falhas nessas telas, mas elas ficam menores a cada dia.

A Rede que fecha o espaço entre nós também fecha os espaços dentro de nós. Ela cerca os bens comuns que anteriormente resistiam à comoditização, bens comuns como as redes sociais que só reconhecemos como tal agora que foram mapeadas para o cercamento. Enquanto a rede cresce para englobar nossas vidas inteiras, temos que nos tornar pequenos os suficiente para caber em suas equações. Imersão total.

O Digital Divide

Liberais bem-intencionados estão preocupados que existem comunidades inteiras que ainda não foram integradas na rede digital global. Por isso os laptops de graça para o “mundo em desenvolvimento”, tablets que custam cem dólares para alunos de escolas. Eles só conseguem imaginar o “um” do acesso digital ou o “zero” da exclusão digital. A partir deste binário, o acesso digital é preferível — mas o próprio binário é um produto do processo que produz a exclusão, e não uma solução pra ela.

“Nos disseram que o avião tinha ‘abolido as fronteiras’; na verdade, foi só depois que o avião se tornou uma arma séria que as fronteiras se tornaram definitivamente intransponíveis.”

–George Orwell,

“You and the Atomic Bomb”

O projeto de levar a computação às massas retoma e expande a unificação da humanidade sob o capitalismo. Nenhum projeto de integração já se expandiu tão amplamente nem penetrou tão profundamente quanto o capitalismo, e o digital irá em breve preencher todo o seu espaço. “Os pobres ainda não possuem os nossos produtos!” — esse é o grito de guerra de Henry Ford. A Amazon.com vende tablets abaixo do custo, mas ela reconhece que é um investimento empresarial. Trabalhadores são desvalorizados se não possuem acesso digital; mas estarem disponíveis através de um único clique, forçados a competirem intercontinentalmente em tempo real, não fará crescer o valor de mercado da classe trabalhadora. A globalização capitalista já mostrou isso. Mais mobilidade para os indivíduos não garante mais igualdade nesse tabuleiro.

Integrar não é necessariamente igualar: a corrente, a rédea e o chicote também conectam. Mesmo onde conecta, o digital divide.

Como o capitalismo, o digital separa aquelas pessoas que têm daquelas que não têm. Mas não é um computador o que falta para quem não tem. Quem não tem, não tem poder, que não é distribuído igualmente pela digitalização. Ao invés de um binário de capitalistas e proletários, está emergindo um mercado universal onde cada pessoa será incessantemente avaliada e comparada. A tecnologia digital pode impor diferenciais de poder mais profunda e eficientemente que qualquer sistema de castas da história.

A nossa habilidade de nos envolvermos em relações sociais e econômicas de todos os tipos já é determinada pela qualidade do nosso processador. Na ponta mais baixa do espectro econômico, a pessoa desempregada consegue o transporte mais em conta através de um aplicativo no celular (onde antes a carona costumava dar uma oportunidade igual). Na ponta mais alta, o investidor lucra diretamente através da capacidade de processamento de seus computadores (fazendo o mercado de ações de antigamente parecer justo em comparação), assim como a mineração de Bitcoins.

É impensável que a igualdade digital poderá ser construída em um terreno tão desparelho. A disparidade entre ricos e pobres não diminuiu nos países que estão na vanguarda da digitalização. Quanto mais difundido se torna o acesso digital, mais veremos acelerar a polarização social e econômica. O capitalismo produz e faz circular as novas inovações mais rapidamente que qualquer sistema anterior, mas ao lado delas ele produz desigualdades cada vez maiores: quando antes os cavalos dominavam em um mundo de pedestres, hoje os bombardeiros invisíveis navegam sobre os motoristas¹. E o problema não é apenas que o capitalismo é uma competição injusta, mas é que ele impõe essa competição em todas as esferas da vida. A digitalização faz com que seja possível incorporar até os aspectos mais íntimos de nossos relacionamentos na sua lógica.

A divisa digital não corre apenas entre indivíduos e partes da população; ela corre dentro de cada um de nós. Em uma era de precariedade, quando todo mundo ocupa simultaneamente múltiplas e instáveis posições sociais e econômicas, as tecnologias digitais nos empoderam seletivamente de acordo com as formas com que somos privilegiados enquanto ocultam as formas em que somos marginalizados. O estudante de graduação que deve para o financiamento estudantil se comunica com outros devedores através das redes sociais, mas é mais provável que eles compartilhem os seus currículos e que avaliem restaurantes do que organizem um boicote ao pagamento dos seus empréstimos.

Somente quando compreendermos os protagonistas de nossa sociedade como redes ao invés de indivíduos isolados é que cairá a ficha da gravidade de tudo isto: a coletividade digital se baseia no sucesso de mercado, enquanto todos nós vivenciamos o fracasso no isolamento. Nas redes sociais do futuro — as quais os anunciantes, as agências de crédito, os empregadores, os senhorios e a polícia monitorarão em uma matriz de controle único — só conseguiremos nos encontrar à medida em que afirmarmos o mercado e o nosso valor dentro dele.

Podemos esperar que quanto mais difundido se tornar o acesso digital, mais veremos a polarização social e econômica se acelerar.

O sistema se Atualiza

A competição e a expansão do mercado sempre estabilizaram o capitalismo ao oferecerem nova mobilidade social, dando às pessoas pobres uma chance no jogo justamente quando elas não tinham mais razões para querer jogar. Mas agora que o mundo todo está integrado em um único mercado e que o capital está se concentrando nas mãos de uma elite cada vez menor, o que poderia impedir uma nova onda de revoltas?

Henry Ford foi um dos inovadores que respondeu à última grande crise que ameaçou o capitalismo. Ao aumentar os salários, a produção industrial e o crédito, ele expandiu o mercado para os seus produtos — enfraquecendo as demandas revolucionárias do movimento trabalhador ao transformar produtores em consumidores. Isso encorajou até os trabalhadores mais precários a buscar a inclusão ao invés da revolução.

As lutas da geração seguinte entraram em erupção em um novo terreno, quando os consumidores repetiam as demandas dos produtores pela autodeterminação no mercado de trabalho: primeiro como uma demanda por individualidade, e então, quando aquilo foi alcançado, por autonomia. Isto culminou com o clássico imperativo da contracultura do “faça-você-mesmo” — “Torne-se a mídia” — no mesmo momento em que a infraestrutura global de telecomunicações foi miniaturizada para fazer com que os trabalhadores individuais fossem tão flexíveis quanto as economias nacionais.

Nos tornamos a mídia, e a nossa demanda por autonomia foi atendida — mas isso não nos fez livres. Assim como as lutas dos produtores foram apagadas ao transformá-los em consumidores, as demandas dos consumidores foram apagadas transformando-os em produtores: enquanto a velha mídia funcionava de cima para baixo e de maneira unidirecional, a nova mídia tira o seu valor de conteúdos criados pelo usuário. Enquanto isso, a globalização e a automação erodiram o acordo que Ford tinha negociado entre capitalistas e setor privilegiado da classe trabalhadora, produzindo uma população redundante e precária.

Neste contexto volátil, novas corporações como Google estão atualizando o acordo fordista através do trabalho e da distribuição gratuitos. Ford ofereceu aos trabalhadores uma maior participação no capitalismo através do consumo em massa; o Google dá tudo de graça ao transformar tudo em trabalho não remunerado. Ao oferecer crédito, Ford permitiu que os trabalhadores se transformassem em consumidores ao venderem o seu futuro trabalho, além do seu presente; o Google dissolveu a distinção entre produção, consumo e vigilância, tornando possível capitalizar em cima daqueles que podem não ter nada para gastar.

A atenção em si está suplementando o capital financeiro como a moeda determinante em nossa sociedade. É um novo prêmio de consolação pelo qual os precarizados podem competir — quem nunca será milionário ainda pode sonhar um milhão de visualizações no YouTube — e um novo incentivo para impulsionar a constante inovação da qual o capitalismo depende. Como no mercado financeiro, tanto as corporações como os indivíduos podem tentar a sorte, mas aqueles que controlam as estruturas através das quais a atenção circula são os que detém o maior poder. A ascensão do Google não vem das suas receitas de anúncios ou da venda de produtos, mas das formas em que ele molda os fluxos de informação.

Olhando mais além nesta estrada, podemos imaginar um feudalismo digital no qual o capital financeiro e a atenção foram ambos consolidados nas mão de uma elite, uma ditadura benevolente de computadores (humanos ou não) mantém a internet como um playground para uma população supérflua. Programas e programadores individuais serão substituíveis — quanto mais mobilidade interna oferece uma estrutura hierárquica, mas forte e resiliente ela é — mas a estrutura em si não será negociável. Podemos até imaginar o resto da população participando de forma aparentemente horizontal e voluntária no refinamento da programação — dentro de certos parâmetros, é claro, como em todo algoritmo.

O feudalismo digital pode chegar sob a bandeira da democracia direta, proclamando que todas as pessoas têm o direito à cidadania e à participação, apresentando a si mesmo como uma solução para os excessos do capitalismo. Aqueles que sonham com uma renda mínima garantida, ou que desejam ser compensados pela coleta online de seus “dados pessoais”, devem compreender que essas reivindicações só seriam realizadas por um estado de vigilância que tudo vê — e que tais demandas legitimam o poder e a vigilância estatal mesmo que elas nunca sejam atendidas. Os defensores do Estado usarão a retórica da cidadania digital para justificar o mapeamento de todo mundo em novas cartografias do controle, fixando cada um de nós em uma identidade digital única de forma a concretizar a sua visão de uma sociedade sujeita à total regulação e a sua consequente aplicação. “Cidades inteligentes” irão impor a ordem algorítmica ao mundo offline, substituindo o imperativo do crescimento insustentável do capitalismo contemporâneo com novos imperativos: vigilância, resiliência e gerenciamento².

Nessa projeção distópica, o projeto digital de reduzir o mundo a uma representação converge com o programa da democracia eleitoral, na qual somente representantes agindo através dos canais legais podem exercer o poder. Ambos se opõem a tudo que é incomputável e irredutível, encaixando a humanidade em uma conformidade forçada e artificial. Fundidos como democracia eletrônica, eles representariam a oportunidade de votar em uma ampla gama de decisões, ao mesmo tempo em que tornariam a infraestrutura em si inquestionável — quanto mais participativo é um sistema, mais “legítimo”. E mesmo assim, toda noção de cidadania implica na existência de uma parte excluída; toda noção de legitimidade política implica na existência de ilegitimidade.

A liberdade genuína significa sermos capazes de determinar as nossas vidas e relações desde baixo. Devemos ser capazes de definir nossas próprias bases conceituais, formular tanto as perguntas quanto as respostas. Isso não é o mesmo que obter uma melhor representação ou mais participação na ordem dominante. Defender a inclusão digital e administração de um Estado “democrático” equipa aqueles que detêm o poder para legitimar as estruturas através das quais eles o exercem.

É um equívoco pensar que as ferramentas que foram feitas para nos dominar servirão aos nossos propósitos se somente conseguíssemos depôr aqueles que controlam a sociedade. É o mesmo erro que toda revolução já feita cometeu a respeito da polícia, dos tribunais e das prisões. As ferramentas para alcançar a libertação devem ser forjadas na luta.

As Redes Sociais

Contemplamos um futuro onde os sistemas digitais irão suprir todas as nossas necessidades, contanto que só desejemos a ordem existente, entregue instantaneamente.Frase Estranha.

Traçando a trajetória de nosso imaginário digital, em breve estaremos sempre votando, sempre trabalhando, sempre comprando, sempre presos. Mesmo as fantasias que separam a alma do corpo para viajar dentro do computador deixam o sujeito liberal intacto: todo pós-humanismo que nos foi oferecido foi um neoliberalismo, todo.

Os gradualistas liberais que lutam pela privacidade online e pela neutralidade da rede apresentam os subalternos que eles defendem como indivíduos. Mas enquanto operarmos de acordo com o paradigma dos “direitos humanos”, nossas tentativas de nos organizarmos contra sistemas de controle digital somente irão reproduzir a sua lógica. O regime de constituições e marcos que está atualmente chegando a um fim não apenas protegeu o sujeito liberal, o indivíduo — ele o inventou. Cada um dos direitos do sujeito liberal implica numa estrutura de violência institucional para garantir a sua atomização funcional — o particionamento da propriedade privada, a privacidade das urnas eleitorais e das celas da prisão.

Se não considerássemos nada mais, a “redificação” da vida cotidiana enfraquece a já frágil individualidade liberal. Onde começa e termina o “eu”, quando o meu conhecimento vem de mecanismos de buscas e os meus pensamentos são ativados e dirigidos por atualizações online? Contrariando isso, somos encorajados a apoiar o nosso frágil individualismo através da construção e disseminação de propaganda autobiográfica. O perfil online é um molde reacionário que tenta preservar a última brasa da subjetividade individual ao vendê-la. Digamos, “economia da identidade”.

Mas o objeto de exploração é uma rede, e o sujeito em revolta também. Nenhum dos dois se pareceu com o indivíduo liberal por muito tempo. O navio negreiro e a revolta de escravos são ambos redes compostas de alguns aspectos de muitas pessoas. A sua diferença não consiste de tipos diferentes de pessoas, mas de princípios diferentes de relacionamento em rede. Todo corpo contém diversos corações. A perspectiva que a representação digital fornece sobre a nossa própria atividade nos permite deixar claro que estamos perseguindo um conflito entre princípios organizacionais opostos, e não entre redes ou indivíduos específicos.

As redes produzidas e ocultadas pelo liberalismo são inevitavelmente hierárquicas. O liberalismo busca estabilizar a pirâmide da desigualdade ao constantemente aumentar a sua base. Nosso desejo é demolir as pirâmides, abolir as indignidades da dominação e da submissão. Não reivindicamos que os ricos deem para os pobres; buscamos destruir as cercas. Não podemos dizer que o digital é essencialmente hierárquico, pois não sabemos nada de “essências”; só sabemos que o digital é fundamentalmente hierárquico, no sentido de que ele é construído sobre as mesmas fundações que o liberalismo. Se um digital diferente for possível, ele irá surgir de uma fundação diferente.

Não precisamos de novas versões da tecnologia existente; precisamos de uma premissa melhor para as nossas relações. Novas tecnologias são inúteis a não ser à medida em que nos ajudam a estabelecer e defender novas relações.

Redes sociais antecedem a internet; diferentes práticas sociais nos conectam em rede de acordo com diferentes lógicas. Compreendendo as nossas relações em termos de circulação ao invés de identidade estática — em termos de trajetórias ao invés de localizações, ou forças ao invés de objetos — poderemos deixar de lado a questão dos direitos individuais e partir para a criação de novas coletividades fora da lógica que produziu o digital e suas divisas.

A Força Desiste

Para cada ação, há uma reação equivalente e oposta. A integração cria novas exclusões; os atomizados buscam uns aos outros. Toda nova forma de controle cria outro local de rebelião. A infraestrutura de policiamento e segurança cresceu exponencialmente nas últimas duas décadas, mas isso não produziu um mundo mais pacificado — pelo contrário, quanto maior a coerção, mais instabilidades e distúrbios. O projeto de controlar populações ao digitalizar suas interações e ambientes é em si mesmo uma estratégia de enfrentamento para evitar os levantes que devem seguir à polarização econômica, à degradação social e à devastação ecológica causadas pelo capitalismo.

A onda de insurreições que varreu o globo desde 2010 — da Tunísia ao Egito, através da Espanha e Grécia ao movimento Occupy por todo mundo, e mais recentemente na Turquia e no Brasil — foi amplamente compreendida como um produto das redes digitais. Mas ela também é uma reação contra a digitalização e as disparidades que ela reforça. Notícias dos acampamentos do movimento Occupy se espalharam pela Internet, mas aquelas pessoas que os frequentavam estavam lá porque estavam insatisfeitas com o meramente virtual — ou porque, sendo pobres ou sem-teto, elas não tinham nenhum acesso a ela. Antes de 2011, quem poderia ter imaginado que a Internet produziria um movimento global sobre a premissa da presença permanente no espaço físico compartilhado?

Isto é apenas uma prova da reação violenta que acontecerá quando mais e mais porções da vida forem encaixadas na grade digital. Os resultados não são pré-determinados, mas nós podemos ter certeza de que haverão novas oportunidades para as pessoas se unirem fora e contra a lógica do capitalismo e do controle estatal. Enquanto testemunhamos a emergência da cidadania digital e do mercado de identidades, vamos começar nos perguntando quais tecnologias os digitalmente excluídos irão necessitar. As ferramentas utilizadas durante a luta pelo Parque de Gezi em Istambul no verão de 2013 podem apresentar um humilde ponto de partida. Como podemos extrapolar do mapeamento de protesto para as ferramentas que serão necessárias para a insurreição e sobrevivência, especialmente quando as duas são a mesma coisa? Olhando para o Egito, podemos ver a necessidade de ferramentas que pudessem coordenar o compartilhamento de comida — ou o desmantelamento dos exércitos.

Compreender a expansão do digital como uma barreira ao nosso potencial não significa deixar de usar a tecnologia digital. Significa mudar a nossa abordagem em relação a ela. Qualquer visão positiva de um futuro digital será apropriada para perpetuar e incentivar a ordem dominante; a razão para nos engajarmos no terreno do digital é para desestabilizar as disparidades que ele impõe. Ao invés de estabelecer projetos digitais com a intenção de prefigurar o mundo que queremos ver, podemos ir atrás de práticas digitais que perturbem o controle. Ao invés de defendermos os direitos de uma nova classe digital — ou de incorporar todo mundo em tal classe através da cidadania universal —, podemos seguir o exemplos daquelas pessoas que são privadas, começando a partir das insurreições contemporâneas que redistribuam o poder de forma radical.

Vistos como uma classe, os programadores hoje ocupam a mesma posição que a burguesia em 1848, de posse de um poder social e econômico desproporcional à sua influência política. Nas revoluções de 1848, a burguesia sentenciou a humanidade a mais dois séculos de infortúnios ao assumir definitivamente o lado da lei e da ordem contra os trabalhadores pobres. Os programadores fascinados com a revolução da Internet poderiam fazer algo ainda pior hoje: eles podem se tornar ditadores digitais cuja tentativa de criar uma utopia democrática produz o totalitarismo definitivo.

Por outro lado, se uma massa crítica de programadores mudar suas alianças para as lutas reais dos excluídos, o futuro estará em disputa mais uma vez. Mas isso significaria abolir o digital como o conhecemos — e com ele a sua própria existência como classe. Desertando a utopia digital.

- Com uma impressora 3D você pode fazer uma arma, mas a NSA consegue fazer vírus de computador que assumem o controle de sistemas industriais inteiros.

- As cidades inteligentes não serão baseadas em prédios mais verdes, mas na vigilância e controle de nossas propriedades pessoais: o Walmart já está usando chips RFID, os mesmos usados em passaportes, para rastrear o fluxo de seus bens ao redor do mundo.

Nos anos 1980, Terry Winograd, o mentor de Larry Page, um dos fundadores da Google, e Fernando Flores, antigo ministro da Economia de Salvador Allende, escreviam em relação à conceção informática que esta é “de ordem ontológica. Ela constitui uma intervenção sobre o fundo da nossa herança cultural e empur-ra-nos para fora dos hábitos arraigados da nossa vida, afetando profundamente as nossas maneiras de ser. (…) Ela é necessariamente reflexiva e política.” Pode-se dizer o mesmo da cibernética. Oficialmente, ainda somos governados pelo velho paradigma ocidental dualista onde há o sujeito e o mundo, o indivíduo e a sociedade, os homens e as máquinas, o espírito e o corpo, o vivo e o inerte; são distinções que o senso comum ainda tem como válidas. Na realidade, o capitalismo cibernetizado pratica uma ontologia, e portanto uma antropologia, cujas inovações reserva aos seus quadros. O sujeito ocidental racional, consciente dos seus interesses, que aspira ao domínio do mundo e que por isso é governável, dá lugar à conceção cibernética de um ser sem interioridade, de um selfless self, de um Eu sem Eu, emergente, climático, constituído pela sua exterioridade, pelas suas relações. Um ser que, armado com o seu Apple Watch, acaba por se apreender integralmente a partir de fora, a partir das estatísticas que cada um dos seus comportamentos engendra. Um Quantified Self que gostaria muito de controlar, medir e desesperadamente otimizar cada um dos seus gestos, cada um dos seus afetos. Para a cibernética mais avançada, já não há o homem e o seu meio ambiente, mas antes um ser-sistema, ele próprio inscrito num conjunto de sistemas complexos de informações, lugares de processos de auto-organização; um ser que percebemos melhor a partir da via média do budismo indiano do que de Descartes. “Para o homem, estar vivo equivale fazer parte de um amplo sistema mundial de comunicação”, avançava Wiener em 1948.Tal como a economia política produziu um homo economicus gerenciável no quadro dos Estados industriais, a cibernética produz a sua própria humanidade. Uma humanidade transparente, esvaziada pelos próprios f luxos que a atravessam, eletrizada pela informação, ligada ao mundo por uma quantidade sempre crescente de dispositivos. Uma humanidade inseparável do seu ambiente tecnológico, porque por ele constituída e aí conduzida. Tal é agora o objeto da governação, já não o homem nem os seus interesses, mas o seu “ambiente social”. Um ambiente cujo modelo é a cidade inteligente. Inteligente porque produz, graças aos seus sensores, a informação cujo tratamento permite a sua autogestão em tempo real. E inteligente porque produz e é produzida por habitantes inteligentes. A economia política reinava sobre os homens deixando-os livres de prosseguir os seus interesses, a cibernética controla-os, deixando-os livres para comunicar. “Devemos reinventar os sistemas sociais num quadro controlado”, resumia recentemente um professor qualquer do MIT. A visão mais petrificante e mais realista da metrópole do futuro não está nas brochuras que a IBM distribui aos municípios para lhes vender sistemas de controlo dos f luxos de água, de eletricidade ou do tráfego viário. É antes essa que se desenvolveu a priori “contra” a visão orwelliana da cidade: «smart cities» coproduzidas pelos seus habitantes (ou, pelo menos, pelos mais conectados de entre eles). Um outro professor do MIT em viagem pela Catalunha congratula-se por ver a sua capital tornar-se pouco a pouco uma “fab city”: “Sentado aqui em pleno centro de Barcelona vejo que se inventa uma nova cidade na qual todo o mundo poderá aceder às ferramentas para que ela se torne completamente autónoma.” Os cidadãos já não são mais subalternos mas sim smart people; “receptores e geradores de ideias, de serviços e de soluções”, como diz um deles. Nesta visão, a metrópole não se torna smart pela decisão e ação de um governo central, ela surge, tal como uma “ordem espontânea”, quando os seus ha-bitantes “encontram novos meios de fabricar, ligar e dar sentido aos seus próprios dados”. Detrás da promessa futurista de um mundo de homens e de objetos integralmente conectados – quando carros, frigoríficos, relógios, aspiradores e vibradores estiverem diretamente ligados entre si e à Internet –, há o que já aqui está: o facto de que o mais polivalente dos sensores esteja já em funcionamento – eu–próprio. “Eu” partilho a minha geo-localização, o meu estado de humor, as minhas ideias, o relato do que vi hoje de incrível ou de incrivelmente banal. Eu corri; imediatamente partilhei o meu percurso, o meu tempo, as minhas performances, e a sua autoavaliação. Permanentemente posto as fotos das minhas férias, das minhas noitadas, dos meus motins, dos meus colegas, daquilo que vou comer como daquilo que vou foder. Parece que não estou a fazer nada e no entanto produzo, em permanência, dados. Quer trabalhe ou não, a minha vida quotidiana, enquanto stockde informações, continua integralmente valorizável. Eu melhoro em contínuo o algoritmo.“Graças às redes difusas de sensores, teremos sobre nós próprios o ponto de vista omnisciente de Deus. Pela primeira vez, podemos cartografar com precisão o comportamento de massas das pessoas, até na sua vida quotidiana”, entusiasma-se um tal professor do MIT. Os grandes reservatórios refrigerados de da-dos constituem a despensa do governo atual. Ao perscrutar as bases de dados produzidas e continuadamente atualizadas pela vida quotidiana dos humanos conectados, ele procura as correlações que permitam estabelecer não leis universais, nem mesmo os “porquês”, mas os “quandos” e os “quês”, previsões pontuais e situadas, oráculos. Gerir o imprevisível, governar o ingovernável e já não tentar aboli-lo, essa é a ambição declarada da cibernética. A gestão do governo cibernético não é somente, como no tempo da economia política, prever para orientar a ação, mas agir diretamente sobre o virtual, estruturar os possíveis. A polícia de Los Angeles dotou-se há alguns anos de um novo programa informático chamado “Prepol”. Ele calcula, a partir de uma multidão de estatísticas sobre o crime, as probabilidades que este ou aquele delito seja cometido, bairro a bairro, rua a rua. É o próprio programa informático que, a partir dessas probabilidades atua-lizadas em tempo real, comanda as patrulhas de polícia na cidade. Um guru cibernético escrevia, no jornal Le Monde em 1948: “Poderemos sonhar com um tempo em que a máquina de governar virá suprir – para o bem ou para o mal, quem o saberá? – a insuficiência patente nos dias de hoje das lideranças e dos apare-lhos habituais da política.” Cada época sonha a seguinte, pronta a que o sonho de uma se torne no pesadelo quotidiano da outra. O objeto da grande recolha de informações pessoais não é um seguimento individualizado do conjunto da população. A insinuação na intimidade de cada um e de todos serve menos para produzir fichas individuais do que grandes bases estatísticas que ganham sentido pela quantidade. É mais econômico correlacionar as características comuns dos indivíduos numa multidão de “perfis”, e os devires prováveis que daí decorrem. Não interessa o indivíduo presente e inteiro, mas apenas aquilo que permite de-terminar as suas linhas de fuga potenciais. O interesse em aplicar vigilância sobre perfis, “acontecimentos” e virtualidades é que as entidades estatísticas não se revoltam; e que os indivíduos podem

Nos anos 1980, Terry Winograd, o mentor de Larry Page, um dos fundadores da Google, e Fernando Flores, antigo ministro da Economia de Salvador Allende, escreviam em relação à conceção informática que esta é “de ordem ontológica. Ela constitui uma intervenção sobre o fundo da nossa herança cultural e empur-ra-nos para fora dos hábitos arraigados da nossa vida, afetando profundamente as nossas maneiras de ser. (…) Ela é necessariamente reflexiva e política.” Pode-se dizer o mesmo da cibernética. Oficialmente, ainda somos governados pelo velho paradigma ocidental dualista onde há o sujeito e o mundo, o indivíduo e a sociedade, os homens e as máquinas, o espírito e o corpo, o vivo e o inerte; são distinções que o senso comum ainda tem como válidas. Na realidade, o capitalismo cibernetizado pratica uma ontologia, e portanto uma antropologia, cujas inovações reserva aos seus quadros. O sujeito ocidental racional, consciente dos seus interesses, que aspira ao domínio do mundo e que por isso é governável, dá lugar à conceção cibernética de um ser sem interioridade, de um selfless self, de um Eu sem Eu, emergente, climático, constituído pela sua exterioridade, pelas suas relações. Um ser que, armado com o seu Apple Watch, acaba por se apreender integralmente a partir de fora, a partir das estatísticas que cada um dos seus comportamentos engendra. Um Quantified Self que gostaria muito de controlar, medir e desesperadamente otimizar cada um dos seus gestos, cada um dos seus afetos. Para a cibernética mais avançada, já não há o homem e o seu meio ambiente, mas antes um ser-sistema, ele próprio inscrito num conjunto de sistemas complexos de informações, lugares de processos de auto-organização; um ser que percebemos melhor a partir da via média do budismo indiano do que de Descartes. “Para o homem, estar vivo equivale fazer parte de um amplo sistema mundial de comunicação”, avançava Wiener em 1948.Tal como a economia política produziu um homo economicus gerenciável no quadro dos Estados industriais, a cibernética produz a sua própria humanidade. Uma humanidade transparente, esvaziada pelos próprios f luxos que a atravessam, eletrizada pela informação, ligada ao mundo por uma quantidade sempre crescente de dispositivos. Uma humanidade inseparável do seu ambiente tecnológico, porque por ele constituída e aí conduzida. Tal é agora o objeto da governação, já não o homem nem os seus interesses, mas o seu “ambiente social”. Um ambiente cujo modelo é a cidade inteligente. Inteligente porque produz, graças aos seus sensores, a informação cujo tratamento permite a sua autogestão em tempo real. E inteligente porque produz e é produzida por habitantes inteligentes. A economia política reinava sobre os homens deixando-os livres de prosseguir os seus interesses, a cibernética controla-os, deixando-os livres para comunicar. “Devemos reinventar os sistemas sociais num quadro controlado”, resumia recentemente um professor qualquer do MIT. A visão mais petrificante e mais realista da metrópole do futuro não está nas brochuras que a IBM distribui aos municípios para lhes vender sistemas de controlo dos f luxos de água, de eletricidade ou do tráfego viário. É antes essa que se desenvolveu a priori “contra” a visão orwelliana da cidade: «smart cities» coproduzidas pelos seus habitantes (ou, pelo menos, pelos mais conectados de entre eles). Um outro professor do MIT em viagem pela Catalunha congratula-se por ver a sua capital tornar-se pouco a pouco uma “fab city”: “Sentado aqui em pleno centro de Barcelona vejo que se inventa uma nova cidade na qual todo o mundo poderá aceder às ferramentas para que ela se torne completamente autónoma.” Os cidadãos já não são mais subalternos mas sim smart people; “receptores e geradores de ideias, de serviços e de soluções”, como diz um deles. Nesta visão, a metrópole não se torna smart pela decisão e ação de um governo central, ela surge, tal como uma “ordem espontânea”, quando os seus ha-bitantes “encontram novos meios de fabricar, ligar e dar sentido aos seus próprios dados”. Detrás da promessa futurista de um mundo de homens e de objetos integralmente conectados – quando carros, frigoríficos, relógios, aspiradores e vibradores estiverem diretamente ligados entre si e à Internet –, há o que já aqui está: o facto de que o mais polivalente dos sensores esteja já em funcionamento – eu–próprio. “Eu” partilho a minha geo-localização, o meu estado de humor, as minhas ideias, o relato do que vi hoje de incrível ou de incrivelmente banal. Eu corri; imediatamente partilhei o meu percurso, o meu tempo, as minhas performances, e a sua autoavaliação. Permanentemente posto as fotos das minhas férias, das minhas noitadas, dos meus motins, dos meus colegas, daquilo que vou comer como daquilo que vou foder. Parece que não estou a fazer nada e no entanto produzo, em permanência, dados. Quer trabalhe ou não, a minha vida quotidiana, enquanto stockde informações, continua integralmente valorizável. Eu melhoro em contínuo o algoritmo.“Graças às redes difusas de sensores, teremos sobre nós próprios o ponto de vista omnisciente de Deus. Pela primeira vez, podemos cartografar com precisão o comportamento de massas das pessoas, até na sua vida quotidiana”, entusiasma-se um tal professor do MIT. Os grandes reservatórios refrigerados de da-dos constituem a despensa do governo atual. Ao perscrutar as bases de dados produzidas e continuadamente atualizadas pela vida quotidiana dos humanos conectados, ele procura as correlações que permitam estabelecer não leis universais, nem mesmo os “porquês”, mas os “quandos” e os “quês”, previsões pontuais e situadas, oráculos. Gerir o imprevisível, governar o ingovernável e já não tentar aboli-lo, essa é a ambição declarada da cibernética. A gestão do governo cibernético não é somente, como no tempo da economia política, prever para orientar a ação, mas agir diretamente sobre o virtual, estruturar os possíveis. A polícia de Los Angeles dotou-se há alguns anos de um novo programa informático chamado “Prepol”. Ele calcula, a partir de uma multidão de estatísticas sobre o crime, as probabilidades que este ou aquele delito seja cometido, bairro a bairro, rua a rua. É o próprio programa informático que, a partir dessas probabilidades atua-lizadas em tempo real, comanda as patrulhas de polícia na cidade. Um guru cibernético escrevia, no jornal Le Monde em 1948: “Poderemos sonhar com um tempo em que a máquina de governar virá suprir – para o bem ou para o mal, quem o saberá? – a insuficiência patente nos dias de hoje das lideranças e dos apare-lhos habituais da política.” Cada época sonha a seguinte, pronta a que o sonho de uma se torne no pesadelo quotidiano da outra. O objeto da grande recolha de informações pessoais não é um seguimento individualizado do conjunto da população. A insinuação na intimidade de cada um e de todos serve menos para produzir fichas individuais do que grandes bases estatísticas que ganham sentido pela quantidade. É mais econômico correlacionar as características comuns dos indivíduos numa multidão de “perfis”, e os devires prováveis que daí decorrem. Não interessa o indivíduo presente e inteiro, mas apenas aquilo que permite de-terminar as suas linhas de fuga potenciais. O interesse em aplicar vigilância sobre perfis, “acontecimentos” e virtualidades é que as entidades estatísticas não se revoltam; e que os indivíduos podem  sempre pretender não ser vigiados, pelo menos enquanto pessoas. Enquanto a governamentalidade cibernética opera já a partir de uma lógica completamente nova, os seus sujeitos atuais continuam a pensar-se de acordo com o antigo paradigma. Cremos que os nossos dados “pessoais” nos pertencem, como o nosso carro ou os nossos sapatos, e que não fazemos mais do que exercer a nossa “liberdade individual” ao permitir que a Google, o Facebook, a Apple, a Amazon ou a polícia tenham acesso a eles, sem vermos que isso tem efeitos imediatos sobre aqueles que a tal se recusam, e que doravante serão tratados como suspeitos, potenciais desviantes. “Sem dúvida que”, preveem os autores de The New Digital Age, “no futuro ainda haverá pessoas a resistir à adoção e uso de tecnologias, pessoas que recusam ter um perfil virtual, um smartphone ou o menor contacto com sistemas de dados em linha. Por seu lado, um governo pode suspeitar que pessoas que desertem completamente disso tudo tenham algo a esconder e de que são assim mais suscetíveis de infringir a lei. Como medida antiterrorista, o governo constituirá então um fi-cheiro de «pessoas escondidas». Se o leitor não tem nenhum perfil conhecido em nenhuma rede social ou não tem um contrato de telemóvel, e se é particularmente difícil encontrar referências sobre si na Internet, o leitor poderá muito bem ser candidato a um ficheiro desses. Poderá também ver-se alvo de um conjunto de medidas especiais que incluam revistas rigorosas nos aeroportos e mesmo proibição de viajar.”

sempre pretender não ser vigiados, pelo menos enquanto pessoas. Enquanto a governamentalidade cibernética opera já a partir de uma lógica completamente nova, os seus sujeitos atuais continuam a pensar-se de acordo com o antigo paradigma. Cremos que os nossos dados “pessoais” nos pertencem, como o nosso carro ou os nossos sapatos, e que não fazemos mais do que exercer a nossa “liberdade individual” ao permitir que a Google, o Facebook, a Apple, a Amazon ou a polícia tenham acesso a eles, sem vermos que isso tem efeitos imediatos sobre aqueles que a tal se recusam, e que doravante serão tratados como suspeitos, potenciais desviantes. “Sem dúvida que”, preveem os autores de The New Digital Age, “no futuro ainda haverá pessoas a resistir à adoção e uso de tecnologias, pessoas que recusam ter um perfil virtual, um smartphone ou o menor contacto com sistemas de dados em linha. Por seu lado, um governo pode suspeitar que pessoas que desertem completamente disso tudo tenham algo a esconder e de que são assim mais suscetíveis de infringir a lei. Como medida antiterrorista, o governo constituirá então um fi-cheiro de «pessoas escondidas». Se o leitor não tem nenhum perfil conhecido em nenhuma rede social ou não tem um contrato de telemóvel, e se é particularmente difícil encontrar referências sobre si na Internet, o leitor poderá muito bem ser candidato a um ficheiro desses. Poderá também ver-se alvo de um conjunto de medidas especiais que incluam revistas rigorosas nos aeroportos e mesmo proibição de viajar.”

Na América Latina, o uso das redes sociais e das novas tecnologias cresce muito mais rápido do que a justiça e a igualdade.

Na América Latina, o uso das redes sociais e das novas tecnologias cresce muito mais rápido do que a justiça e a igualdade. Os algoritmos das redes sociais censuram alguns conteúdos e permitem outros. Quem decide isso? Lembramos, de novo, de casos recentes, em que as fotos de mulheres onde apareciam seios – seja quando fosse parte da cultura indígena, ou quando retratasse mulheres amamentando – foram retiradas automaticamente do Facebook. Por outro lado, os perfis, grupos e comunidades que incitam o ódio e a violência contra as mulheres sempre são denunciados por muita gente, muitas vezes, e mesmo assim continuam no ar. Os algoritmos patriarcais e racistas acham que o corpo das mulheres é um problema – quando não é usado em propagandas – e são coniventes com a violência contra as mulheres.

Os algoritmos das redes sociais censuram alguns conteúdos e permitem outros. Quem decide isso? Lembramos, de novo, de casos recentes, em que as fotos de mulheres onde apareciam seios – seja quando fosse parte da cultura indígena, ou quando retratasse mulheres amamentando – foram retiradas automaticamente do Facebook. Por outro lado, os perfis, grupos e comunidades que incitam o ódio e a violência contra as mulheres sempre são denunciados por muita gente, muitas vezes, e mesmo assim continuam no ar. Os algoritmos patriarcais e racistas acham que o corpo das mulheres é um problema – quando não é usado em propagandas – e são coniventes com a violência contra as mulheres. A nossa vida e o nosso comportamento são as mercadorias. As empresas donas dos aplicativos podem guardar nossos dados e usar conforme seja de seu interesse. Viramos números, fonte de lucro e propriedades das empresas, mas tudo isso acontece legitimado com um discurso de que podemos escolher e de que isso faz parte da nossa liberdade.

A nossa vida e o nosso comportamento são as mercadorias. As empresas donas dos aplicativos podem guardar nossos dados e usar conforme seja de seu interesse. Viramos números, fonte de lucro e propriedades das empresas, mas tudo isso acontece legitimado com um discurso de que podemos escolher e de que isso faz parte da nossa liberdade. Ao nos deslocarmos por elas, é significativo que nos vejamos uns aos outros apenas atrás de vidros, enclausurados dentro do carro, nossa “bolha” que nos priva da convivência com nossos iguais e do contato com a natureza. Na nossa “bolha” estamos em constante competição com a natureza e uns com os outros.

Ao nos deslocarmos por elas, é significativo que nos vejamos uns aos outros apenas atrás de vidros, enclausurados dentro do carro, nossa “bolha” que nos priva da convivência com nossos iguais e do contato com a natureza. Na nossa “bolha” estamos em constante competição com a natureza e uns com os outros.